反日はいつまで続くのか?

歴史を知り未来を考える重要性 近年、反日感情が根強い

中国や韓国において、歴史的な背景や政治的な要因が

反日の要因として挙げられています。

そのため、多くの人々が「反日はいつまで続くのか?」

という疑問を抱いています。

さて、この問題について考えてみましょう。

1,反日の定義と背景

反日とは、日本に対する否定的な

感情や態度を指し、その根源には歴史的背景が存在します。

特に、第二次世界大戦や植民地支配に起因する日本の行動が挙げられます。

これにより、中国や韓国においては、反日感情が世代を

超えて受け継がれることとなりました。

2,歴史的要因

反日感情の根底には、歴史的な出来事が大きく影響しています。

日本の侵略戦争や植民地政策は、被害を受けた国々に深い傷を残しました。

この歴史的背景が、現在の反日 sentiment に繋がっているのです。

3,反日の現状

近年、反日感情は依然として強く存在しており、特に中国や韓国では、

教育やメディアを通じて反日意識が醸成されています。

このような状況は、国同士の関係を複雑にし、対話が難しい状況を生んでいます。

4,社会的影響

反日は、経済や文化交流にも影響を及ぼしています。

観光業や貿易においても、国民感情が影響し合い、互いの国に

対する理解が進まない要因となっています。

このような状況がいつまで続くかは、非常に難しい問題と言えるでしょう。

5,反日感情の起源

反日感情は、主に日中戦争や日本の植民地支配に起因しています。

特に、1937年の南京大虐殺などの出来事が中国人の間で深い傷を

残し、現在に至るまで強い反発を生んでいます。

6,歴史的背景

日本の侵略行為は、当時の中国にとって大きな痛手でした。

これにより、「反日」という感情が国民意識の中で根付くようになりました。

韓国でも、日本の植民地支配が反日感情を育む要因となっています。

7,近年の動向

近年、中国や韓国において反日感情が再燃することがしばしばあります。

歴史教科書の内容や政治的発言、さらに謝罪要求などが

さらなる対立を引き起こしています。

8,メディアの影響

メディアは、反日感情の助長に寄与することが多いです。

特に、歴史的事象を取り上げる際に偏った報道が行われることで、

国民の感情が刺激され、反日感情が強化される傾向があります。

9,未来への展望

反日感情がいつまで続くのかは不透明ですが、歴史を直視し、

対話を重ねることが重要です。

過去の痛みを理解し、共通の未来を目指す努力がなされることが期待されます。

10,反日の認識を深める機会

反日という感情が続く中で、日本と隣国との歴史的背景を再評価する機会が増えます。

これにより、過去の出来事に対する理解が深まり、相互理解の促進が期待されます。

11,歴史教育の重要性

反日感情が続くことで、歴史教育の重要性が再認識されます。

特に若い世代に対して、歴史を正しく学ぶことが求められ、

偏見を減らすための教育が進む可能性があります。

12,国際関係の見直し

反日感情は、国際関係を見直すきっかけとなります。

このような状況下で、外交政策や対話の重要性が高まり、

新たな関係構築に向けた努力が促されるでしょう。

13,経済的連携の促進 反日感情が続くことで、経済的な

連携の必要性が認識される場合があります。

双方が互いの市場を理解し、協力することで、経済の発展に

つながる可能性も秘めています。

14,文化交流の強化

反日感情が続く中でも、文化交流は重要です。

互いの文化を理解し合うことで、感情的な壁を越えた

関係構築が進むかもしれません。

これにより、長期的には友好的な関係が築かれることが期待されます。

15,反日感情の持続による社会的影響

反日感情が続くことで、国同士の交流が阻害されることがあります。

特に経済や文化の面での協力が難しくなり、

国際的な立場が弱体化する恐れがあります。

16,文化交流の阻害

歴史的な対立が影響し、文化交流が減少する可能性があります。

これにより、相互理解が深まらず、誤解や偏見が助長されることが懸念されます。

17,経済的なデメリット

反日感情が根強いと、経済的な連携が難しくなり、

両国間の貿易や投資が減少することがあります。

これにより、経済成長が停滞するリスクがあります。

18,企業活動への影響

企業が国際的な取引を行う際、反日感情が障壁となり、

ビジネスチャンスを逃す可能性があります。

長期的には、国内外の企業に悪影響を及ぼすことが考えられます。

19,教育への影響

反日感情の影響は教育現場にも及びます。

若い世代が偏見を持つことで、国際的な視野を狭め、

将来的な国際関係に悪影響を及ぼす恐れがあります。

20,学習環境の劣化

教育機関での反日的な意見が強まることで、

学生たちの多様な考え方が阻害され、健全な議論が

できなくなる可能性があります。

これは、次世代のリーダーシップにとっても大きなデメリットとなります。

21,現状を冷静に分析すること

反日に関する議論では、感情に流されることが少なくありません。

初心者は、歴史的背景や現状を冷静に分析し、多角的な視点を持つことが重要です。

22,感情的な反応を避ける

特定の国や文化に対して感情的な反応を示すと、建設的な対話が難しくなります。

まずは事実を確認し、感情を抑えることが大切です。

23,信頼できる情報源を活用する

反日の問題に関する情報は多岐にわたりますが、

信頼できる情報源を選ぶことが求められます。

24,偏った情報に注意

情報の中には偏った視点が含まれていることがあります。

特に政治的な意図を持つメディアには注意が必要です。

複数の情報源を確認することで、より客観的な理解が得られます。

25,建設的な対話を心掛ける

対立を深めるのではなく、建設的な意見交換を目指す姿勢が大切です。

26,相手の意見を尊重する

異なる意見を持つ人々との対話においては、相手の意見を尊重することが不可欠です。

これにより、より良い理解と関係性が築けるでしょう。

27,反日感情の歴史的背景

反日感情は、近代以降の歴史的経緯から生まれました。

特に、日本の植民地支配や戦争の影響が根深く、

教育やメディアを通じて世代を超えて伝えられています。

これは単なる感情の問題ではなく、文化として根付いている側面もあります。

28,社会的要因

反日感情は、特定の社会的要因とも関連しています。

たとえば、経済的な不安定さや国家アイデンティティの

脅威が高まると、他国への否定的な感情が助長される傾向があります。

このような状況下では、反日感情も強化されることがあるのです。

29,メディアの役割

ディアは、反日感情代がその影響を受けやすい環境が整っています。

このため、反日感情は未来へと継承されていく可能性があります。

30, 記事の締めくくり

反日感情がいつまで続くのかは予測が難しいですが、

過去の歴史を振り返り、相互理解を深める努力が重要です。

今後も対話を重ね、共に未来を見据えることができるよう努めていきましょう。

|

|

|

|

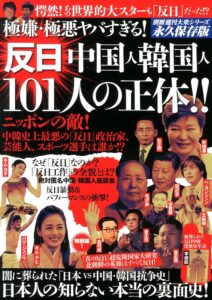

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3fdf77f8.fd9c7d10.3fdf77f9.0dfb073e/?me_id=1312626&item_id=10047266&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkosyo-yumesouko%2Fcabinet%2Fimage024%2F97845%2F9784575308075.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1f499950.9dbf952c.1f499951.e9ea6c3c/?me_id=1383704&item_id=25277239&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkaitoriouji%2Fcabinet%2F202011101226%2F4883805026.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント